人工智能与大数据深度融合的今天,数据正以前所未有的势能重塑发展格局。依托数据分析和处理技术构建的气象数据产品正汇聚成驱动千行百业发展的澎湃动能。如何构建具有行业标杆价值的气象数据产品?如何充分发挥其价值?中国气象局以创新实践作答——日前正式发布的76项高价值气象数据产品中,7大类核心产品已率先投入社会化应用。那么,这些高价值数据产品是如何产生的?它将在社会各行业发挥怎样的作用?

尺度更精、时间更长的区域大气资料支撑

历史再分析数据是气象研究和数据业务应用的重要支撑。“以大气再分析为例,它将模式的格点场与尽可能多的空间零散观测资料有机融合,构建出包含大气观测信息的格点数据。”中国气象科学研究院研究员尹金方介绍,目前,再分析数据可被看作是最接近观测的格点数据,因此常常被当作格点观测数据使用,广泛应用于天气气候研究、新能源利用、防灾减灾等领域。

伴随人工智能技术快速发展,人工智能大模型的建立和应用对大气再分析数据的需求也更为迫切。

2021年,我国第一代区域大气再分析资料系统(East Asia Reanalysis System,简称“EARS”)自主研制成功,时间分辨率达3小时,空间分辨率达12千米,涵盖71年(1950年—2020年)东亚区域再分析数据集,其性能在东亚地区整体优于常用的全球大气再分析资料,可为天气气候研究等领域提供长时间序列的大气资料支撑。

经过不断优化和充分测试,2024年底,EARS入选中国气象局高价值气象数据产品,实现业务应用和公开共享。“我们用8年的时间,完成了东亚区域高分辨率资料同化技术研究和再分析资料集研制项目的攻关,发展了对流可分辨尺度下资料同化技术,改善了数值模式在东亚区域的模拟性能,填补了东亚区域高分辨率再分析资料的空白。”尹金方说。

近30年来,我国气象部门积累了丰富的观测资料。然而,对于再分析数据的需求依然广泛。对此,中国气象局设立了“气象资料质量控制多源数据融合与再分析”攻关任务(2015—2020 年),东亚区域再分析成为该任务的方向之一。2015年7月,由灾害天气科学与技术全国重点实验室(以下简称“重点实验室”)牵头,来自国家气象信息中心,浙江省气象科学研究所、江西省气象科学研究所等单位的成员共同组建了“东亚区域大气再分析”团队,致力于EARS的攻关研发。

EARS研发由资料预处理、资料同化、数值模式、检验与评估四部分组成。区域再分析的特色之一,是采用更多的未在全球再分析中使用的资料。因此,EARS进一步收集探空、雷达、地面观测、地基GPS/MET、飞机报、风廓线等资料,以便得到东亚地区最为完善的观测资料集。比如,探空观测除了站点数量的增加外,许多历史纸质记录也通过数字化得到了有效利用。

同化方面,基于GSI(Gridpoint Statistical Interpolation)资料同化系统,“东亚区域大气再分析”团队开展了GSI的本地化移植和优化,实现了地面、探空、雷达、风廓线、GPS/MET等多源资料的同化,从而建立了基于GSI的循环同化模块,发展了多源观测资料的分步同化技术,有效提高了高时空分辨率观测资料的使用率。

数值模式则采用WRF(Weather Research and Forecasting Model)中尺度模式,模式设置综合考虑了东亚区域的地理地貌特点、天气气候特征等因素,确定了大气再分析系统的流程和参数配置,将不同时刻的再分析资料拼接,形成时间分辨率为3小时的数据集。

当前,EARS已在清华大学、加拿大不列颠哥伦比亚大学,中科院大气物理研究所等高校和科研院所应用,为相关科研和外场试验选址等提供数据支撑。此外,其对支撑中国气象局资料同化大模型团队及华为等企业的人工智能大模型建设和发展也有所支持。

“大气再分析数据已成为气象及相关领域科学研究和业务应用不可或缺的产品之一。未来,我们会在继续完善科研和数据服务的基础上,依托重点实验室开展的综合性外场试验观测,研制面向灾害天气研究的高时空分辨率局地大气再分析数据集。”尹金方介绍。

精细刻画海雾生成与消散

“海雾是在海洋影响下发生在海上(包括岸滨和岛屿)低层大气的水汽凝结现象。海雾发生时,大量水滴或冰晶悬浮于大气边界层内,对可见光进行吸收和散射,使能见度降至1 千米以下,严重影响海上作业和沿海地区的生产生活。”山东省青岛市气象台副台长、正高级工程师时晓曚说。

我国北方海海域涉及山东、河北、辽宁、天津、江苏、上海等沿海区域,是中国北部沿海的黄金地带,也是我国海雾发生最为频繁的海域之一。

海雾频发对航运、渔业和海上经济生产和安全有重大影响。长期以来,常规的海雾观测手段以海上浮标和科学考察船为主,受地理因素和站点密度的影响,已无法满足对远离海岸线海域的大范围连续观测需求。

黄海海雾发生时影响青岛市区及港口航道。图/郎嘉河

卫星遥感技术具有反应快速、覆盖范围广、地物信息丰富等观测优势,非常适于海雾观测。因此,中国北方海海雾卫星检测数据集产品V1.0应运而生。

“中国北方海海雾卫星检测数据集产品V1.0”以静止气象卫星(MTSAT-1R、MTSAT-2、Himawari-8/9和FY-4A)数据为基础,结合地基观测资料比测、大气边界层探空资料,通过各通道光谱特征分析、优化多通道阈值参数等方式,实现了对中国北方海海域海雾的高精度监测。

时晓曚表示,团队对相关算法的研发工作始于2010年,由青岛市气象局和中国海洋大学联合攻关。2020年,相关算法通过了中国气象局天气预报科技成果中试基地业务准入,正式在中央气象台实现业务应用。

经过不断优化,团队构建了由日间动态阈值算法、夜间更新阈值算法、多卫星海雾检测偏差矫正算法以及针对北方海海域的24项区域性提升算法共同组成的海雾检测算法体系,形成了精细刻画2010年至2023年、时间分辨率达1小时、空间分辨率达2千米至5千米的中国北方海海域海雾数据集产品。

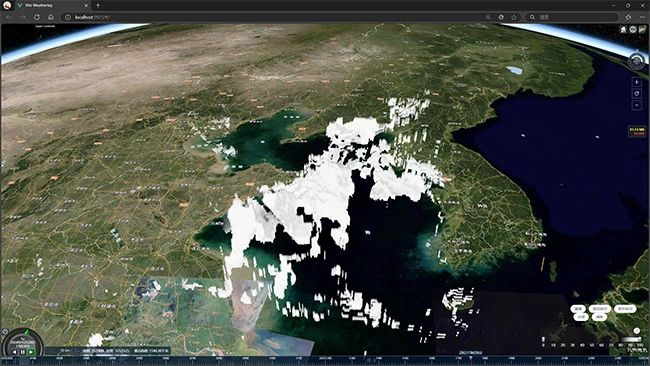

中国北方海海雾卫星检测数据集产品示意图。青岛市气象局供图

基于高时空分辨率、区域针对性以及海雾机理支撑等优势,中国北方海海雾卫星检测数据集产品V1.0为海雾检测和预报提供了重要支撑。通过精准捕捉海雾的生成和消散过程,对提升海雾预报预警能力、减少海上事故、促进海上经济发展有显著意义。同时,它可以帮助渔业活动和海上资源开发合理安排作业时间和区域,降低经济损失。当前,该产品已支撑世界杯帆船赛等重大活动保障。

时晓曚表示,研发中国北方海海域海雾卫星检测数据集的工作经验还可以同步推广至中国其他海域甚至全球海雾雾区检测中,服务于更广泛的社会和经济实践。

与国际相关数据集相比,中国北方海海雾卫星检测数据集产品V1.0在区域针对性、空间分辨率以及实用性等方面具有显著优势。

“根据检验结果,该产品的判识率、漏判率、准确率、稳定性等各项指标位于现有数据集产品前列。”时晓曚透露,未来研发团队将着力开展融合人工智能方法的多卫星协同检测技术提升建设,并研发海雾雾区三维立体结构产品,进一步精细刻画海雾的空间分布和演变过程。这些努力将为中国北方海域的海雾监测、预报预警业务提供更强大的技术支持,为海上安全和经济发展保驾护航。

收集古老密码 解读气候变化研究

树木年轮像隐藏着气候秘密的古老书籍,对研究气候变化具有重要意义。

中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所研究员尚华明介绍,“天山山区树木年轮宽度数据集”包括天山山区33个采样点的树木年轮宽度年表(含标准化年表、差值年表和自回归年表)和8个气象站点的降水量重建序列,可为气候变化评估、极端气候事件应对、森林生态系统碳汇功能评估等提供基础数据支持。

“这一数据集由中国气象局树木年轮理化研究重点开放实验室团队,经多年研究,利用第一手树木年轮样本和实验数据研制而成。我们按照科学规范的技术和方法,通过树轮宽度分析、交叉定年与质量控制,建立树木年轮宽度年表,并基于树轮宽度数据重建了天山山区站点降水量序列。”尚华明说。

中国气象局树木年轮理化研究重点开放实验室内,研究员们在进行树轮宽度分析实验。图/魏文寿

据了解,国际树木年轮数据库(ITRDB)是目前国际公认最为成熟、资料最为丰富的树轮数据库,但其中涉及非洲、南美洲以及中国地区的树轮数据较为匮乏且陈旧。而国内树轮数据较为分散,且以基于树轮的重建气候序列为主,树轮原始数据少。天山山区树木年轮宽度数据集有效弥补了这些不足,为我国气象数据业务发展“添砖加瓦”。

该数据产品在气候预测、气候变化研究、灾害评估等气象领域具有广泛的应用价值。

尚华明指出,在现代气象业务方面,它可用于区域气候变化评估、历史极端气候事件和气象灾害的重建和评估、未来气候变化趋势预测;还可基于历史气候格点化产品,通过对比树木年轮重建数据和模型模拟结果,改进气候模型参数,提升模型气候变化预测能力。此外,在树轮年代学方面,该数据集可应用于大空间尺度树轮生态、木材溯源等树轮大数据研究。

当前,该数据集已进入“天擎”业务系统,在业务单位试用。其应用有效弥补了我国西北地区气象观测资料不足的问题,提升了代用资料稀缺区域格点重建数据的质量。

国家气候中心结合数据集中的天山山区树木年轮资料和其他代用资料,使用点对点回归方法重建了中国1470年至2000年4月至9月,分辨率为0.5°×0.5°的格点降水量,并通过交叉验证和分段回归验证模型,与已有的重建结果相比,在空间和时间上都具有更好的一致性。

国家气象信息中心基于数据集中树轮宽度资料重建新疆北部气温序列,研制2.5°×2.5°气温格点资料,形成中国百年气温产品;将树轮重建气候代用资料作为新增资料源加入到器测资料数据中,填补了新疆地区20世纪50年代之前观测资料的空白。

新疆昆仑山山区内,研究员们在进行树木年轮采样工作。图/尚华明

新疆气候中心则利用数据集中天山山区降水量重建序列,分析其干湿阶段和极端干旱年特征,为《新疆区域气候变化评估报告》提供支撑。

尚华明表示,下一步,团队将在树轮资料科学性评估基础上,补充包括中亚地区的天山山区树木年轮宽度资料和气候重建序列,完善天山山区树木年轮资料网络的密度和空间代表性。同时,深入开展基于天山山区树轮数据的研发工作,推进面向气候模式的历史气候格点资料研制、极端气候事件历史数据集建设等工作。