最近两周,中国气象局接连召开了关乎“十四五”时期气象高质量事业发展的两个大会:全国气象局长工作研讨会和第八次全国气象预报工作会。

会议明确了“十四五”推动气象事业高质量发展的五方面重点任务: 一要构建自立自强、开放协同的现代气象科技创新体系。要加强地球系统模式等核心技术攻关,推进气象基础性科学研究…… 二要构建保障国家战略、普惠共享的现代气象服务体系。 三要构建面向地球系统、智慧精准的现代气象业务体系。增强以大气圈基准气候观测为主的多圈层观测能力,构建多圈层、多尺度一体化天气气候数值预报模型系统……

要构建智能数字气象预报新业态,加快解决好气象预报中“卡脖子”难题……着力构建面向地球系统、智慧精准的气象预报业务体系……

在去年召开的全国气象观测工作会议上,即提出明确任务要求:“面向生态文明建设等国家战略,优化完善地球系统多圈层综合观测能力”,以及“强化气象观测站网建设,拓展地球系统综合观测能力”。相关工作已进入落实阶段。 在中国气象局创新团队核心攻关任务中,“地球系统模式研发”,也是气候系统模式和次季节至季节气候预测团队的工作任务。

今年,包含完整的物理、化学、生态过程的地球系统模式BCC-ESM1版本已建成。模式参与了CMIP6国际耦合模式比较计划,对气溶胶、臭氧等的模拟性能达到国际同类模式的先进水平。

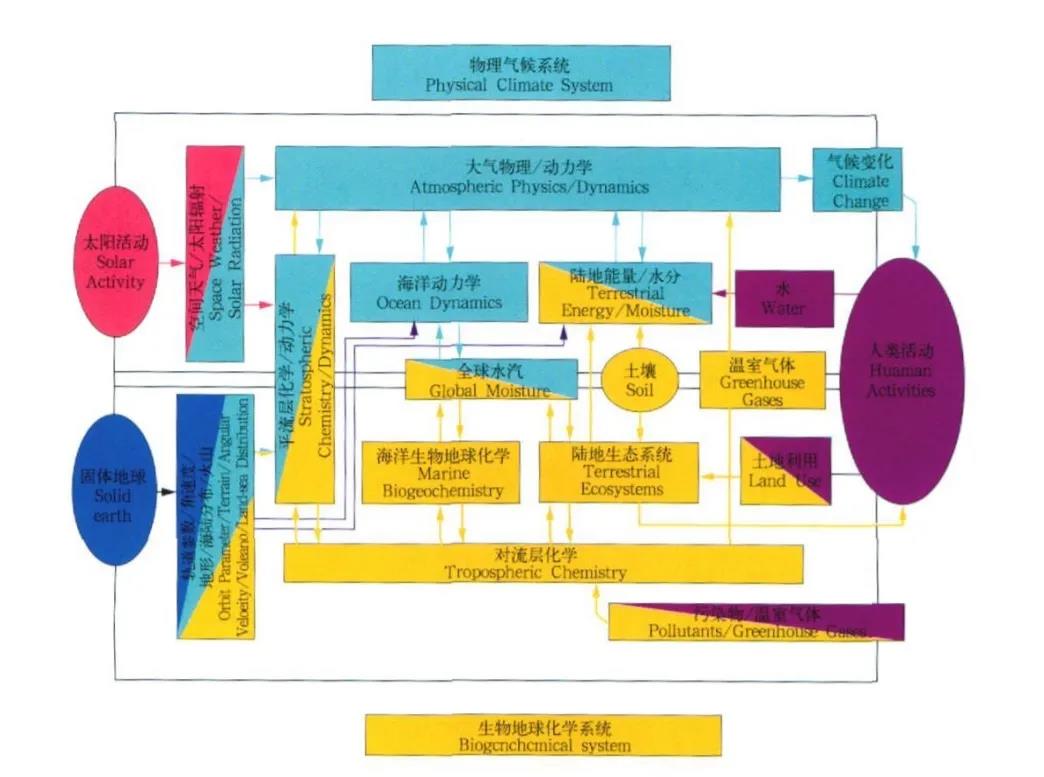

“当前国际气候模式的发展,正在从只考虑大气、海洋、陆面、海冰各圈层间能量和水通量交换过程的物理气候系统模式,走向进一步考虑碳、氮循环等生物地球化学过程的地球系统模式。”气候系统模式和次季节至季节气候预测团队负责人,国家气候中心研究员吴统文说,地球系统模式从只包含生态系统对环境变化的被动响应,扩展到包含生态系统过程和人类活动对环境条件的反馈与影响。

地球系统模式概念图。(王斌《地球系统模式发展展望》)

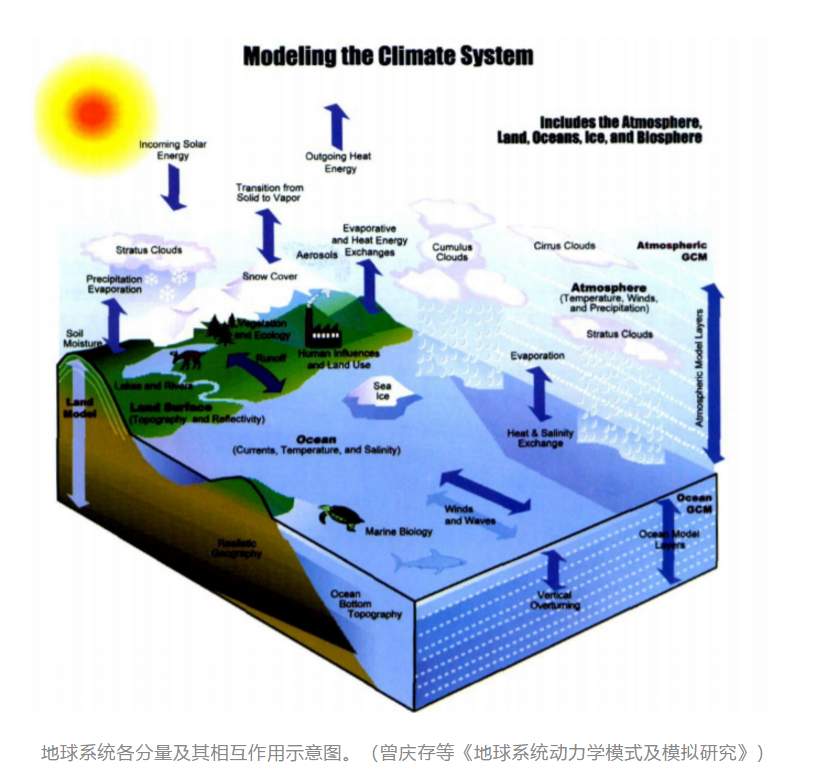

发展地球气候系统模式的目的,就是是通过研究大气、陆地和海洋之间的能量 、动量和物质交换, 来了解地球能量过程 、生态过程和新陈代谢过程的运行规律, 并了解土地陆表覆盖 、土地利用变化和温室气体排放通过这些过程所引起的气候响应,进而为国家防灾减灾、应对气候变化、制定经济和社会可持续发展战略规划等提供更科学有力的依据和支撑。

首先要观测地球系统变化,发现地球系统新知识,驱动地球系统模式。其次是收集地球系统、环境变化和社会经济等方面的资料。第三,发展新一代地球系统模式和综合评估模式。第四,提升物理、化学、生物等自然科学基础研究能力。

五个支撑要素是:

维持把国家最先进的计算机系统提供给气候模拟使用。

继续支持强大的国际气候观测系统,以全面描述长期的气候趋势和气候变率。

发展培训和奖励体系,吸引最为优秀的计算机和气候科学家,从事气候模式发展工作。

加强国家和国际的信息技术平台建设。

追求气候科学和不确定性研究方面的进步。

同时,专家们还提出:

我国地处东亚地区, 特殊的地理位置造成我国气候、 环境与生态系统的独特性 。因此中国的地球系统动力学模式在遵循全球总体性的同时, 还要充分体现出东亚地区的独特性,加强重点科学问题研究。 不要“另起炉灶”,而是“评估、改进、再评估、再改进”, 使模式发展具有更好的连续性和继承性,基础扎实;重视模式系统底层技术支撑平台的发展;重视与业务部门的结合。 截至深度学习等人工智能技术在模式识别和发现海量数据集中存在的非常复杂的非线性关系等方面的应用。

来源:中国气象报社