暴风雪、冰裂隙、冰塔林……在南北极和“世界第三极”青藏高原的气象科考之路上,荆棘丛生、危机四伏!身处其中,他们,将面临哪些风险和挑战,又将如何应对?

南极 中国气象科学研究院 丁明虎 2011年1月的一天,我们在千里冰封、万里雪飘中长途跋涉1500公里,终于到达南极内陆冰盖最高点——“冰穹A”附近的昆仑站。 这里海拔4000多米,空气含氧量仅为平原地区的57%,是地球上自然环境最为恶劣的地点之一。

2011年,丁明虎和队友在南极布设自动气象站。

此次科考,我肩负着自动气象站建设、气溶胶采集、表层冰雪样品采集、近现代雪坑样品采集、GPS测点、冰川气象观测等多项任务。为了保证每天的工作进度,有时即使外面风雪大作,我也不得不出去开展作业。 记得那天依旧风雪肆虐,我按照计划去“熊猫-1号”地点维修自动气象站。如果是在非极地地区的常规地点,可能15-20分钟就可以修好。但当时风雪太大,气温在零下30℃以下,我穿着笨重的“企鹅服”,在厚厚的积雪中走起路来比晃晃悠悠的企鹅还笨,最后花了将近3个小时才完成。 其实,在暴风雪下工作了一个多小时后,我的体力已经消耗很大,感觉到了极限,根据以往的科考经验,应该返回营地休整一下再出来。但我担心一旦回到营地舒适的环境里,疲惫不堪的身躯加上过重的心理压力,就再也不想出去了,于是给自己鼓劲,咬着牙坚持做完。 但当我修好气象站以后,竟发现自己站不起来了,四肢已被冻僵。我通过对讲机大声呼叫队友,最后他们过来把我扶了回去。 南极天气瞬息万变,每一次外出都等于生命的探险,每踏出一步都可谓“步步惊心”:暴风雪已是“家常便饭”,严重缺氧也不必说,令人完全失去方向感的“白化天”、暗藏杀机的冰裂隙、极端严寒导致的车辆故障……每一种都可能要了你的命。当踏上这片土地时,直面死亡是每个人都需要具备的基本勇气! 这是勇敢者的“游戏”。 南极 甘肃省兰州市榆中县气象局 柴晓峰 2016年12月至2017年12月底,我作为第33次南极科学考察队队员,在长城站待了一年左右的时间。

柴晓峰在企鹅岛上和阿德利企鹅合影。

在南极期间,我的主要工作是监测记录天气变化。我每天要对云量、云状、云高、能见度、天气现象和降水量进行4次定时观测,然后直接向世界气象组织发送报文,观测数据全球共享。

2017年5月,柴晓峰在南极进行大气成分观测。

南极的风很大,而且暴风雪天气特别多。天气很恶劣时,队友都会主动陪我去观测,以免出现危险情况。

有一天夜里,外面下着大雪,大家都休息了,我谁也没叫,独自一人去观测场。走到半路,一个三四米高、五六米宽、几百米长的雪坝拦住了我的去路。我试了好几次,发现很难绕过雪坝。由于担心误了发报,我就找到离观测场最近的地方,一边爬一边滑,终于越过了雪坝,完成了观测任务,按时发出了报文。

事后队友们都劝我以后千万不要这样做:这样太危险,万一陷进去了怎么办?

但我当时想,我来南极的主要任务就是观测,长城站建站几十年以来,在前辈们的努力下,气象观测从未中断过,无论如何也不能在我这里中断。幸运的是,这种危险情况只出现过一次。

在南极恶劣的自然环境下,人与人之间的关系特别单纯、美好。南极科考虽然很艰苦,但回想起与队友在一起生活、工作的日子,却也很幸福。

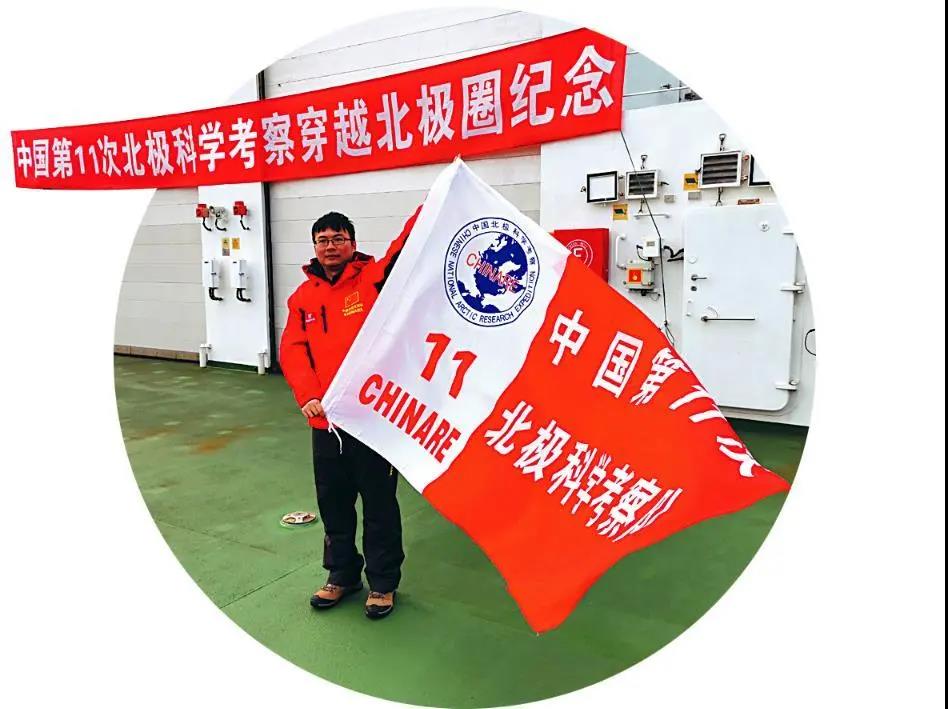

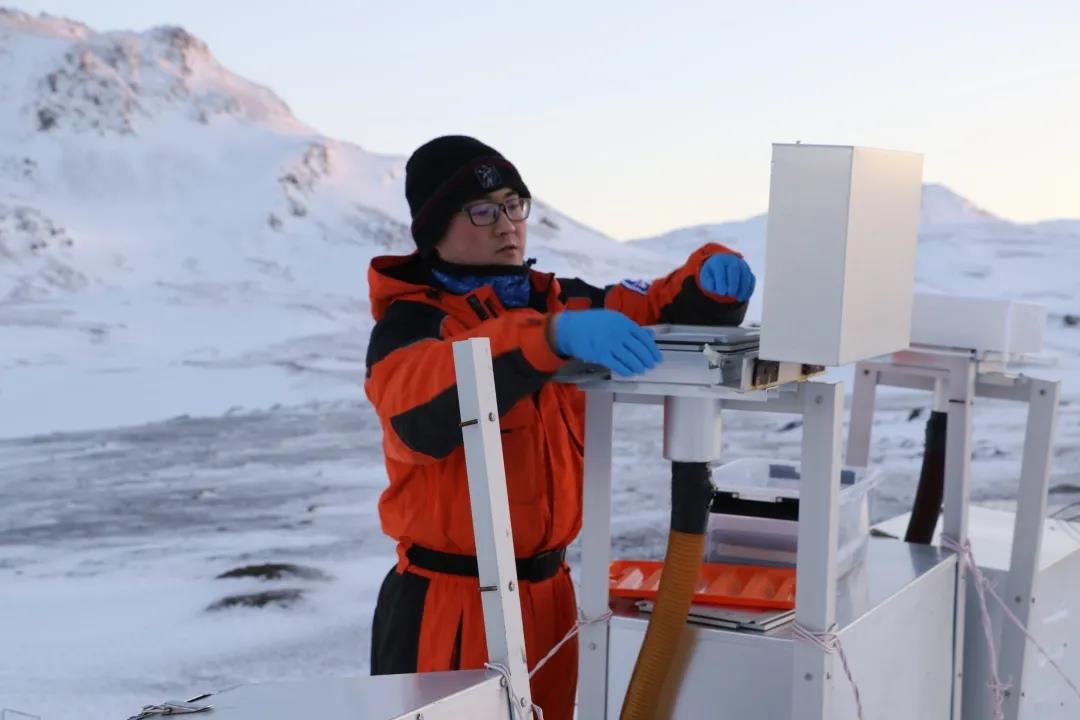

北极 中国气象科学研究院 张文千 受新冠肺炎疫情影响,2020年的北极科考任务时间较以往推迟了不少。我们于7月15日从上海出发,乘坐“雪龙二号”一路向北穿越白令海峡到达北冰洋洋中区,开始我国第11次北极科学考察。 张文千穿越北极圈留影纪念。 7月27日,“雪龙二号”抵达本次科考的主战场——北冰洋,而我的主要任务是在海冰上铺设自动气象观测站。 有一次,为了在合适的地点安装气象站,我们需要跨过一道冰裂缝。回船时测量的冰面裂痕宽度为20厘米,刚吃完晚饭,就听说裂缝扩大了,我们前去察看,惊讶地发现裂缝宽度已达两米。 今年北极海冰上布满融池,雪地摩托车无法使用,这给我们的作业增加了不少难度。“雪龙二号”破冰能力很强,我们只能选择在离船最远的冰面人工运输设备,但将设备运输到适合架设的位置后,人工安装就成了大难题。 北极温度极低,电钻耗电过快,汽油燃料运输困难,最后我们只能人力钻孔。这可是个大工程,往往需要三四个人协助才能完成。时间久了,雪水浸湿手套,手部寒冷难耐,我们穿着密不透风的“企鹅服”,在高强度的作业下早已大汗淋漓。 北极海冰正在快速消融,当地居民和许多动植物均在不同程度上受到影响,未来的科考工作毫无疑问也将变得更加艰难。但无论如何,能够来到这片神秘的土地进行科考,是人生中不可多得的奇妙体验。 珠峰 中国气象科学研究院 张东启 2003年8月,我带领5人组成的微型科考队前往珠穆朗玛峰东绒布冰川进行科学考察。 这次科考的主要任务是在海拔6500米的东绒布冰川垭口架设自动气象站和气溶胶采样器,并进行气溶胶样品的采集。同时,还需要采集降雪样品和雪坑样品,以研究不同天气气候对大气和雪冰中气溶胶成分的影响。 科考队驻扎在冰塔林上的营地。 由于下雪,牦牛不能前行,我们最后不得不将营地搭建在海拔6250米的冰塔林一侧的冰碛上。从营地走到冰川侧碛上大约需要1个小时,再向下翻越一道深沟,穿过一段长度约200米的冰塔林才能走到平坦的冰川上。 穿越这段冰塔林时,不仅需要时时警惕,防止自己掉进冰湖里,更要避免踩到被积雪覆盖的冰桥上掉进深浅不一的冰裂隙中。 危机四伏的雏形冰塔林。 再往高海拔走,还要特别注意更深更宽的冰裂隙。它们通常被积雪覆盖,走在上面不易被人察觉,但拨开积雪就能看到下面深不见底、凹凸不平的冰裂隙。 人掉进去,若是能卡住还好,同伴可以小心地把人拉上来,万一不幸滑进深处,恐怕就是九死一生了。听前辈说,曾有外国考察队员掉进冰裂隙,但由于陷落太深无法施救,只能听着人的呼救声越来越小,最终消失。 科考队在东绒布冰川6300米冰川边缘探路前行 。 第一次探路是4个考察队员一起去的。每个人腰上绑上绳子,间隔10米左右依次前行,后面的人踩着前面一个人的脚印,既省力又安全。 途中发现冰裂隙时,我们会在两侧都插上竹竿作为标记,以后再走到这些地方就要格外小心,一定要大步跨过去或跳过去。 2003年9月12日,张东启在海拔6500米的东绒布冰川垭口的雪坑采样。 经过20多天的艰辛采样,我们获取了极其珍贵的第一手气象数据和气溶胶样品。之后,每当我遇到困难时,一想起这段经历,就会凭空生出许多勇气。 来源 | 中国气象报社 图片|世界气象组织官网