2月2日,哈尔滨。

还有5天,万众瞩目的冰雪盛会——2025年第九届亚洲冬季运动会(以下简称“亚冬会”)就要在这里拉开大幕。

这是继北京冬奥会后我国举办的又一重大综合性国际冰雪运动盛会。

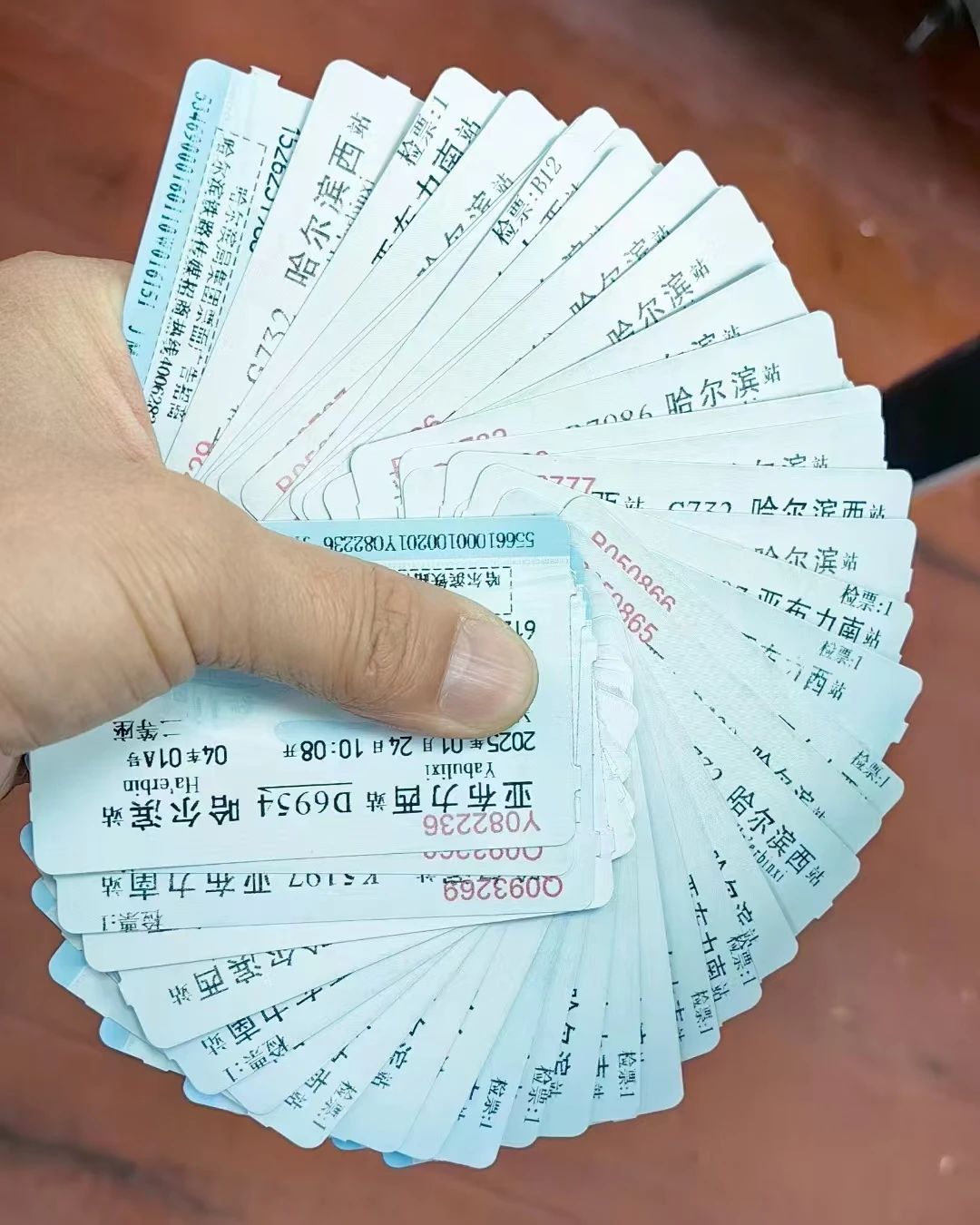

此刻的冰城,处处洋溢着亚冬会的元素——它们贴在往返这里的高铁车窗上,出现在地铁站口的显示大屏上,趴在中央大街的街灯上,藏在冰雪大世界里的冰雕里,摇晃在来自世界各地的游客、雪友的背包上,更从测试赛运动员的雪板下飞溅开来。

人人都说,亚冬会为“冰天雪地也是金山银山”的火热图景又添了一把火。

而让这团火越烧越旺的,有“地气”,有“人气”,更少不了“天气”。

让我们来探一探,天气是怎么成为“冰雪热”的助燃剂的?

1月20日,我们从哈尔滨城区出发前往200多公里外的亚冬会亚布力赛区,正巧赶上了全面启动的铁路亚冬专线——自此,冰上项目赛区和雪上项目赛区之间最短间隔7分钟便有一趟高铁列车开行,最快62分钟可抵达。

出站后去往赛区还有20多分钟车程,从零下二十几摄氏度的室外进入暖和的车厢,我们很快变得昏昏欲睡。但亚雪公路不答应了,它冷不丁“开腔”把所有人“叫醒”——不是车载音响,不是手机闹铃,就是公路在“唱歌”,仔细一听,唱的居然是《尔滨的雪》,第九届亚冬会会歌。

原来,为了即将召开的冰雪盛会,亚雪公路全线设计了四段“音乐公路”,我们刚刚驶过的就是其中之一。

这巧思实在惊喜。大家高涨的情绪一直维持到站在三锅盔山脚下,和一众穿着滑雪服、带着滑雪板的雪友们一起排队等待缆车的那一刻:奇怪,我们……不是跟着亚冬会气象保障服务工作人员来体验巡站线路的吗?

不会是因为担心我们爬不上去,所以换成坐缆车了吧?

巡站!让我们“荡”起雪板

“不的啊!我们滑雪组平时就是这么走的!先坐缆车往上走,再踩着雪板去设备旁边,快得很!” 亚冬会气象保障服务工作人员韩宏亮很快打消了我们的疑虑。就比如1月6日,高山滑雪场地起点位置的便携式自动观测站被雪掩埋,韩宏亮坐着缆车到山顶后雪板一荡,只用了两分钟就到了站点旁,争分夺秒地开始清雪。但如果是穿着冰爪背着工兵铲、清雪刷子、温湿度传感器等装备往下走,少说也要四十分钟——而时间,对气象观测设备的抢修和维护来说,就是生命。

对冰雪赛事气象服务而言,需要气象运维保障团队守卫观测站网的“生命线”,但“滑雪组”的产生,是需求导向的智慧,一步一个脚印的汗水,在 “地利”与“人和”下催生出来的。

但是建站的时候,可没有雪。

陈刚还记得那时是深秋,亚布力没有游客,荒山一片。为了将规划落地为一个个具体的点位,他们要坐着缆车从空中反反复复地看,也要踩着泥土和石块往上爬,爬到冬天是雪道现在是深沟的地方,上上下下,左左右右,不停变换各种位置,模拟设备的观测环境,一连几天,直到找到最适合的那一处。

大锅盔、二锅盔、三锅盔三座山峰,不知道被团队用双脚、双眼“犁”过了多少遍。

这枯燥、孤独而又极耗能量,“所以我们一定得带包花生米。时而就摸几个嚼两下补充体力。”陈刚说。

山上建站用不了水泥,这时候北京冬奥会时期研发的槽钢托底技术就成了团队的首选。“这只需要把场地做好基础平整,再用槽钢搭好底座就能建站了。”

较大的难处大概就是重。有些山腰和山顶的站缆车到不了,只能靠人力搬运设备。“一套九要素固定自动气象站可能会有几十箱设备要运,托底的槽钢要两箱,一箱有300多斤。”陈刚说,大家连运带建,花了一天半。

1月20日,陈刚向记者介绍亚冬会气象观测设备 摄影:叶奕宏

“这还是因为地平。”韩宏亮说,“地不平整的还得用石头一点点垫平,铺上槽钢,再对着水平仪一点一点调整,可费功夫了。”

从去年10月至今,雪上项目赛区共建了37套气象观测设备。

它们正及时采集、准确传输着各类气象数据,为精准预报提供支撑。

观天!十年磨一剑

在雪上项目赛区的技术官员2号楼上,有着一处亚冬会气象台的办公场所。

是的,为做好保障赛事及相关工作的服务保障,气象部门设立了亚冬会气象台,并由三部分组成,一部分是黑龙江省气象台,负责亚冬会气象保障技术支撑及旅游、交通、环境、城市运行等公共服务,一部分为哈尔滨市气象台,负责冰上项目及赛事相关重要活动的气象保障。

还有一部分就是亚布力赛区气象台,在雪上项目赛事场地近旁,负责雪上项目现场服务,即把气象资料分析转化为通俗易懂的语言告知赛事执委会和相关各方,并将根据需求变化及现场天气实况及时调整服务策略——也就是我们正在走进的这一个。

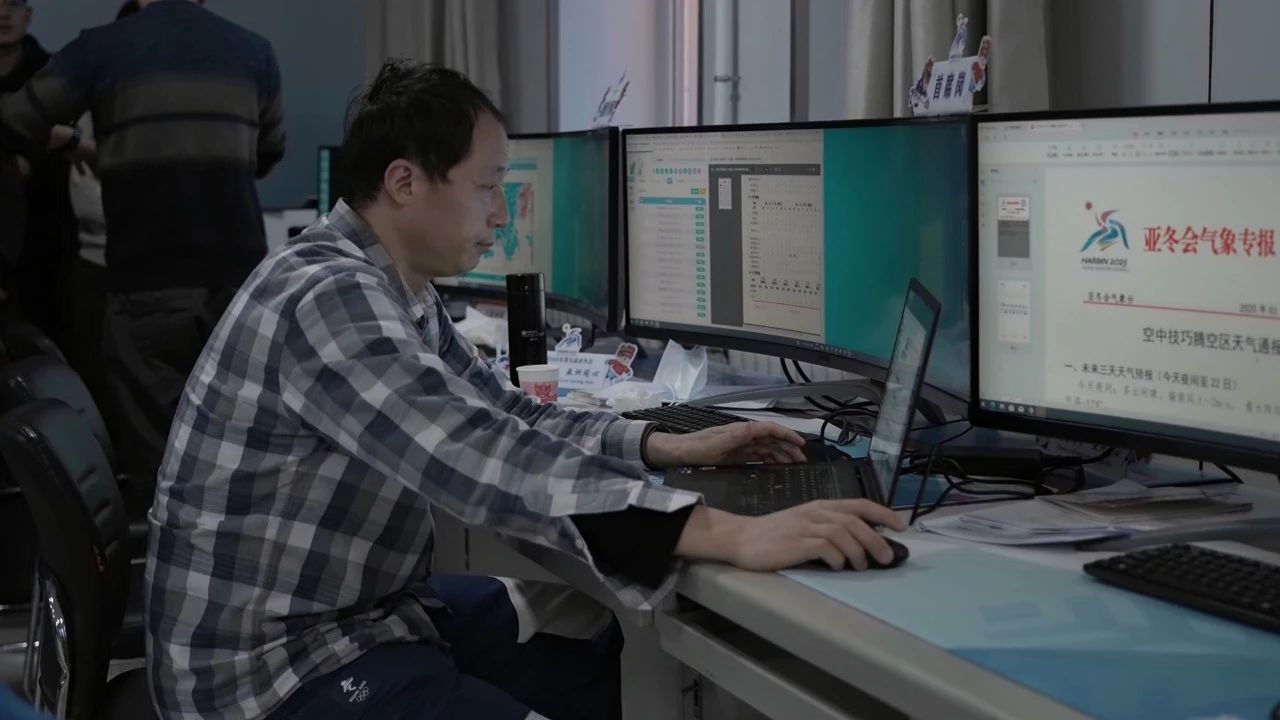

预报员们已经坐在电脑前,有的在对照实况与预报数据进行复盘,有的为了下一份预报材料轻声讨论。

虽然临近亚冬会开幕,但还有一些测试赛正在进行,就像“大考”前的模拟测试。优秀的应考者会抓住每一次机会再磨合再检验再提升,以期最终交出一份不负期待的答卷。

这个春节,有些预报员将一直坚守在亚布力赛区气象台,也有些预报员可能回家吃一场团圆饭后又将在大年初一奔赴前线。

“也不是第一次了,都习惯了。” 来自黑龙江省气象台的唐凯和来自国家气象中心的董全说。他们都是亚冬会气象台预报首席,也都是——不,不只是他们,在前线,在后方为亚冬会贡献力量的人里还有许多在北京冬奥会、“十四冬”等赛事气象保障一线成长起来的“老面孔”。

近几年来,他们像候鸟一样往返于家与各个赛事举办地,指引他们奔赴的不是季节,是冰雪经济发展的蓬勃大势下,如雨后春笋般出现的冰雪运动盛会对气象服务的鲜明需求。

而本届亚冬会的筹备期仅有18个月——北京2022年冬奥会筹办备赛就用了7年。

但——“技术和经验的积累让我们能在最短的时间内进入状态,为冰雪赛事提供有力支撑。”

10年前,以北京冬奥会举办为契机,中国气象局组织各地骨干开始深入了解冰雪运动气象保障需求,摸索建立起一整套业务服务体系,从气象角度成功保障了3年前举世瞩目的冰雪盛会圆满落幕。此后,这套体系在“十四冬”等一系列冰雪赛事中沿袭、创新,这支队伍也在回到各自岗位后持续带动各地冰雪运动气象保障技术水平提升、人才培养。

可以说,这是一把磨了10年的“剑”,现在要在亚冬会赛场上展现锋芒了。

事实上,前期测试赛中气象预报服务已经获得了多方认可。

亚冬会执委会竞赛部部长李光给我们讲述了这么一个例子,刚刚于18日在亚布力完赛的2024—2025赛季全国自由式滑雪坡面障碍技巧锦标赛和全国单板滑雪大跳台锦标赛事实上原定于16日开赛。但在15日,根据亚冬会气象台提供的气温、风速等信息,经领队会领队投票、报赛事组委会同意,将自由式滑雪坡面障碍技巧、单板滑雪大跳台项目的预赛和决赛时间延后一天。而16日确如预报所言,有大风天气,最大阵风达16米/秒。

亚冬会执委会体育竞赛部副部长邹亚昌也表示,亚冬会对气象条件要求非常严苛,气象部门在保障赛事举办中将起到至关重要的作用,实时监测、滚动预报,以及保障队伍的专业素养与责任心,将为冰雪运动和赛事举办提供可靠支撑。

来源:中国气象

作者:叶奕宏 段昊书 张晓卿 李子硕

责任编辑:张宏伟

审核:苏杰西